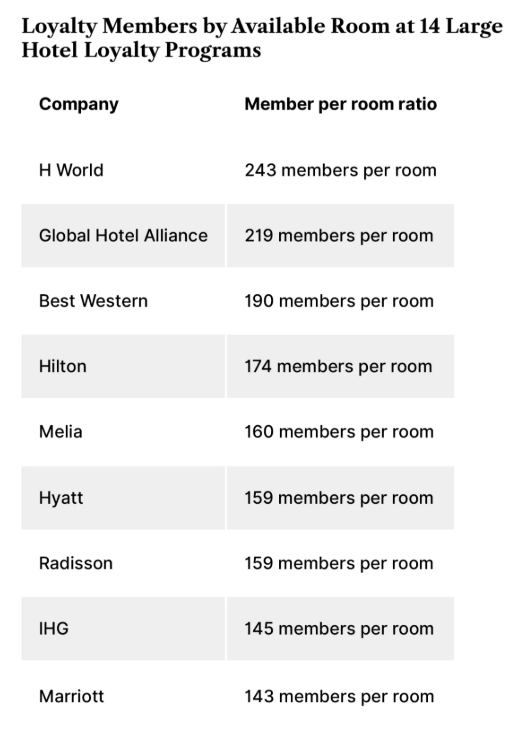

旅游媒体Skift最近发布了一个有意思的酒店忠诚度排行榜,它不按会员总数排名,而是换了一个新维度——“每间客房对应的会员数”。

这是什么意思呢?

简单来说,就是实打实看有多少会员能住进酒店。

按照这个算法,“华住会”击败一众国际酒店集团,以每间客房对应243位会员位居榜首,这个数字几乎是行业会员总数第二大的万豪Marriott Bonvoy(每间客房143位会员)的两倍。希尔顿在这项指标上也不过174位,仅排第四。凯悦、洲际、温德姆等国际知名酒店集团,分别位列第6、8、10位。

而在会员总数上,华住会也以2.88亿会员数,登顶第一。

倘若将会员总数视为酒店“影响力”的体现,那么“每间客房对应的会员数”则更像一个“综合指数”——在兼顾酒店集团规模差异的前提下,更清晰地理解其忠诚度计划的实际发展状况。

这意味着,华住会不仅在会员规模上领先,更拥有惊人的用户忠诚度。

这一点,在我身边的徒步圈子里得到了生动的印证。

最近华住开满318川藏线的事很火,我作为徒步爱好者,身边好多朋友都常走这条线。一聊才发现,他们好多都是华住会员,而且一听这消息都连连说好:“有华住就放心多了,比旅馆、民宿靠谱100倍!”

这种发自内心的认可,或许正是华住会员高粘性的最佳写照。

全球酒店业

深陷“会员焦虑”

这几年,全球酒店业陷入一种奇怪的“会员焦虑”。

各大酒店纷纷宣传自己的会员总数:万豪2.48亿、希尔顿2.26亿、洲际1.45亿……数字看起来虽然亮眼,但行业内的人都清楚,比起总量,更有长远价值的其实是会员的活跃度。

有些会员可能从未打开过APP,也不记得自己注册过,积分余额长期为零。

在疫情冲击后,酒店集团们一边加速开店,一边收缩积分政策。

会员们发现,积分越攒越没用——从资产变成了“彩券”。

忠诚会员的增速,根本跑不赢门店的增长速度。

更残酷的是,流量主权在酒店业正被OTA们一点点蚕食。

Booking、美团、携程手握用户入口和比价算法、积分应用也越来越广,正在一步步吸走客人。

于是,会员成了“虚胖”的数字资产。

从这个角度看,华住的每间房243位客人,显示的正是忠诚会员与规模发展的正向增长。

而它背后,藏着中国酒店品牌对全球酒店业的一次“洗牌”。

从0到2.88亿,

华住会怎么做到的?

十几年前,中国酒店业的会员体系几乎是一片荒原。

那时的会员卡还得前台人工登记,积分只存在系统里,看不见、用不了。

2008年,在客人被繁琐的查房退房流程困扰的年代,汉庭破先例推行“零秒退房”,让会员感受到超前的自豪感

2013年,实现酒店业罕有的“积分货币化”,能当钱用

2014年,华住会App上线,会员体系从线下卡片变成线上生态

十年过去,这个体系从单纯的住宿优惠,成长为一整套 “住+行”生活系统:

你能用app一键升级房型、延迟退房、送洗衣服,也能用积分兑换商品、视频会员、优惠券、演出门票,甚至能和吉祥航空、滴滴出行等会员权益打通

时间一眨眼就到了2025年,华住会会员数突破2.88亿,超过万豪、希尔顿,成为全球第一。

但数字只是结果,更关键的是逻辑。

在传统酒店集团眼里,会员是营销附属物,是折扣和积分的产物,而在华住的模型里,会员是流量入口、复购引擎、生态节点。

每一次点击、每一笔积分、每一次升房,都在强化用户的粘性。

华住会的会员直订占比已达 65.1%,意味着每三位住客中,就有两位直接来自华住会的私域流量——这在全球都是一个罕见的高比例。

对OTA的流量主权反攻

要理解华住会会员体系的崛起,得从一场长期的商业博弈说起。

过去十年,全球酒店业的最大痛点不是盖房子,而是谁掌握顾客入口。

OTA掌握了“搜索与比价”,品牌失去了直连;会员掌握了“复购与信任”,但若被OTA中断,品牌就失语。

华住选择的道路,是从一开始就构建自有流量闭环。

从官网、APP、小程序,到积分商城、联名信用卡,再到社交媒体和内容化种草,它在系统性地把用户“拽回自己怀里”。

这意味着什么?

意味着华住不用靠OTA抢曝光,也不必被动让利——会员本身就是最精准、最低成本的流量入口。

资本市场最懂这点。

在投行眼里,会员不是“用户”,而是“资产”:他们代表现金流确定性、复购率和议价能力。

你有足够多的“有活跃度”的会员,就能谈更好的银行联名卡费率、更低的融资成本。

这正是华住超越国际巨头的底气所在。

而在消费者层面,华住的忠诚度体系也在重塑行业认知。

别人把积分变成套路,华住把积分变成货币;别人靠喊口号洗脑,华住靠体验留住人。

这正是华住打赢会员战争的核心逻辑:让会员不是营销手段,而是商业模式本身。

在流量被平台切割、信任被算法稀释的时代,华住的会员模式让“直连关系”重新变得更有价值。

个人资料

个人资料  退出登录

退出登录

评论

未登录