01

近两年来,各类AI行程规划产品如雨后春笋般涌现,通用大模型、OTA和各创业公司先后登场,纷纷宣称以算法破解旅行痛点--输入一个目的地,几秒钟就能出一份攻略。

但这看似很酷的操作,你有多久没使用过它了?

●信息滞后、幻觉致命、无法完成复杂履约,只能提供行程规划建议,对于预定支付以及行程中可能发生的情况,AI难以处理。

这是入境游创业者刘总对现阶段AI应用(包括通用大模型和OTA垂类产品)的评价。其中,最让用户吐槽的就是AI幻觉问题,以至于让很多人认为旅游AI可能是伪命题。

社交媒体上,有网友感慨:每逢节假日之前,都会有一波旅游AI冒出来,但他认为,旅行是最难做AI的方向之一。

理由大体是:旅行决策链条复杂,同时大家对旅游的要求非常高,但对AI的信任度却没那么高。

不妨假设一下,如果盲信AI制定行程,会发生什么情况?

澳大利亚地接社Sun in Mel Pty Ltd的负责人黄总告诉笔者:

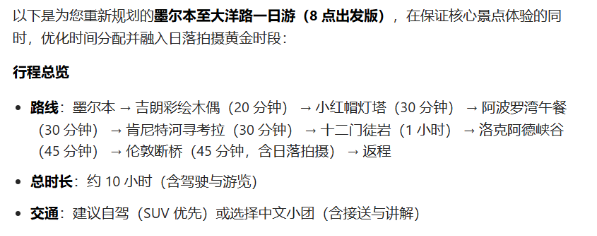

“现在出国旅游的人,有一半攻略不看、路不查,第一步就是打开AI,帮我做一份墨尔本大洋路三日游、帮我设计塔斯马尼亚7天行程等等,几秒钟,一份时间精确到分钟、景点密密麻麻、门票停车费全写上的行程就出现在屏幕上。”

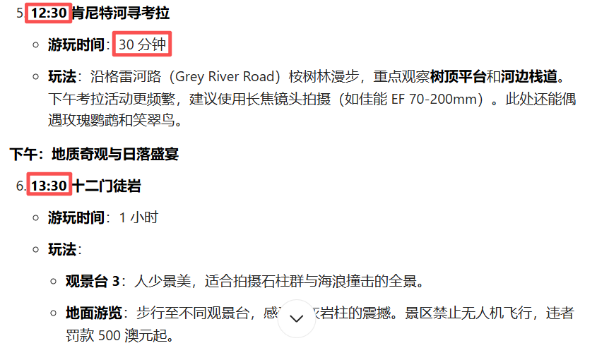

“可问题是,它写得越详细,越离谱。比如去大洋路,AI行程可能会这么写,早上8点从墨尔本出发,10点到十二门徒,11点结束参观,12点在阿波罗湾吃午餐,下午返回市区。”

“但只要你真开过一次,这些时间安排根本就不合理,而且它默认你一家人都是铁人战士,一天跑500公里脸不红气不喘。”

黄总所言并不夸张。笔者尝试在某通用大模型查询从墨尔本到大洋路一日游路线,时间设定为早上八点出发,也得出相似的结论。

(行程总览)

比如地图显示,肯尼特河与十二门徒岩景区相隔100+公里,车程大约1小时40分,但AI规划的行程只给了30分钟。难道推荐的自驾车型不是SUV,而是QQ飞车?

更现实的还在于安全问题。

“AI不会提醒你大洋路太长容易疲劳驾驶,不会告诉你菲利普岛晚上回市区道路昏暗、袋鼠乱窜,不会告诉你山路没有信号、没有路灯。AI不承担后果,它只知道把网上表达过的内容复制、组合。”在黄总看来,AI做的规划,看起来像行程,本质是拼图游戏。

进一步来看,除了信任问题AI还不能解决,交易闭环也没有实现。

环球旅讯《2025下半年AI旅游应用趋势洞察报告》中指出,超六成消费者已使用AI规划旅行,且67%表示愿意直接在AI助手里完成机票、酒店或当地玩乐的预订。

但遗憾的是,在所有的AI应用里面,目前只有飞猪问一问明确是要打通从内容到交易的闭环。

所以无论是使用大模型、其他OTA的AI应用、还是创业公司开发的产品,最终大都还是回到OTA预定下单,消费者预期和技术落地之间还隔着鸿沟。

换句话说,AI行程规划的商业模式还没有走通,那创业公司开发这么多产品岂不是当炮灰?

“我觉得在当前的摸索试错阶段,旅行规划AI是不能用‘是否完成交易闭环’的单一维度来衡量的,这些创业公司是在做有价值的前置积累,包括培养市场习惯、收集结构化数据、验证交互逻辑。短期看或许难变现,但长期看,他们未来可能会重塑用户决策逻辑和流量分配格局,这个意义是重大的。”

“而且,AI从提升效率到实现交易转化本身就是一个渐进过程。现阶段的探索与试错是必经之路,必须有人持续推动。所有的炮灰和试错,其实都是在为未来的可行模式铺路。”

据刘总透露,他的一个朋友也在做AI旅行规划,团队里都是美国顶尖名校的博士,技术这一块自然是做得还不错,但商业化落地的问题还是解决不了,所以现在也转型在做入境游。

由此可见,AI行程规划的想象力虽然很大,但现阶段的市场并不买账。

02

硬币的另一面就比较有意思了。

大厂们对AI+旅游的态度,是既怕错过,又怕是泡沫。所以他们对AI应用的开发更多作用于B端,在C端的应用似乎只是让自己先上牌桌。

比如携程在23年推出携程问道之后,似乎没有下文了,直到最近才在土耳其大会上宣布新的应用亮相,但目前还不太清楚具体的情况。不过在今年环球旅讯峰会上,还是很关注AI。

同时,Agoda、京东、阿里商旅也都在不同程度聊到了AI;飞猪和同程两家公司都是首次派出CTO参会,讲的主题也相当一致,就是AI。他们大都是把AI作用于内部的降本增效。比如:

●同程的说法是,他们的内部管理系统,还有财务、法务、HR,都实现了AI化。

●携程的说法是,他们已经把三千名工程师的基础代码测试实现了AI化。

这其实是个很重要的信号。他们利用AI有效降低研发和行政管理费用,可以换来利润和营销迅速增长。

这就会体现在,同程在国内市场,以及携程在全球市场的迅猛扩张。最终的结果是,OTA现在已经很强大了,但AI可能会让他们跑得更快。

于是存在这样一种情况:等C端AI应用出现了重大变革,拥有庞大的用户数据、会员数量和供应链资源的OTA们,完全有能力后发居上,收购或者复制都可以加速布局。而创业公司们所做的努力,都可能是在给OTA打工。

所以有些企业开发产品之初,就是奔着取代OTA去的。

例如,上海亿纵信息技术有限公司CTO路宽,近期在接受环球旅讯的采访中表示,自己今年打造的垂直大模型--AI旅行助手产品TripSeek,有可能会替代80%的OTA流量入口。

刘总坚信这样的机会肯定会到来,但他认为,AI能否真正成为流量入口,关键不在技术本身,而在信任和生态连接。

“用户是否信任AI的推荐,AI是否有足够多的内容、供应链、品牌资源去支撑高质量的答案,以及AI是否能真正帮用户完成从想去哪到马上能订的全链条执行。如果不能在这些关键节点上积累足够的独特价值,就没办法摆脱被取代的命运。”

“我们公司选择了入境游,但并不意味着放弃了AI,而是认为在真正做旅游AI之前,必须先深入理解这个行业,知道供应链怎么运作、客户真正关心什么、产品交付要解决哪些痛点。如果没有这些积累,直接去做AI产品,很容易脱离实际需求。”

“那作为从业者,如何才能让自己的产品被AI推荐?” 对于这个问题,刘总似乎早有深入研究:

●结构化内容与数据接口化:未来AI在为用户推荐产品时,依赖的是可被机器读取、理解和调用的内容与接口。对旅游企业来说,就需要把自己的资源、产品、体验内容变成结构化、标准化、API化的数据,以便于AI调用和推荐。

●做品牌和口碑的人机共识:除了机器算法的选择,用户的反馈、评价、社交口碑都会成为AI训练模型时的重要参考维度,品牌必须在真实用户中积累正向口碑和稳定信任,让AI在学习过程中自然识别到品牌价值并推荐给用户。

●产品标准化和预订便捷性:要让AI真正推动交易,前提是要有足够多的标准化产品且能即时预定,这不仅可以缩短用户的决策路径,还能提升交易闭环效率,这对于AI产品推荐与成交都是至关重要的。

但若无法做到这些,旅游AI创业公司们也只能将产品提供给OTA、旅行社或企业客户使用,帮助他们提升服务效率和客户体验,最终仍然逃脱不了给OTA打工的宿命。

值得一提的是,也有一些旅行社已经在将自己的数据整理成型慢慢喂给大模型,痛恨OTA低价推荐优先的黄总便是其中一员,他期待将来在新的流量入口中,有自己旅行社的一席之地。

在新的市场还没培育好之前,不知道有谁坚持到最后,我们拭目以待。

个人资料

个人资料  退出登录

退出登录

评论

未登录